歴史の町にちなんだ、ユニークなまつりが魅力です。

「長篠合戦のぼりまつり」や「作手古城まつり」、「設楽原決戦場まつり」など歴史の街にちなんだイベントが人気で、迫力ある火縄銃の演武も見どころです。また、長篠・設楽原の戦いの戦死者を供養する「火おんどり」では、3メートルもの大松明を振りかざし、来場者を魅了します。

鳳来寺山初詣(ほうらいじさんはつもうで)

日時:毎年1月1日

場所:鳳来寺・東照宮

703年、利修仙人によって開かれた真言宗の古刹「鳳来寺」。

大晦日の晩には除夜の鐘を撞くことができたり、元日にかけては甘酒の振舞いなどもあります。

東照宮から登った鷹打ち場から見る初日の出は、一年の始まりにふさわしい特別な雰囲気があります。

鳳来寺田楽(ほうらいじでんがく)

日時:毎年1月3日

場所:鳳来寺田楽堂

主催:鳳来寺田楽保存会

鳳来寺田楽は昔から田峯田楽、黒沢田楽と共に三河の3田楽として有名です。この田楽は、田楽踊系と田遊系の混成型で、稲つくり・養蚕など農作業について詳細な内容の歌謡があることから、農民生活に深く根をおろしていたことと思われます。また、修験道と薬師如来の信仰とも結びついて室町時代すでに現在見るような鳳来寺田楽の形態と組織が生じたであろうといわれています。鳳来寺は、開山以来1300年余の長い歳月の中に、きびしい栄枯の歴史を持っているので、田楽行事もそれに伴って盛衰がくり返されたと推測されます。文久3年(1863)の大火で堂宇を焼失し、その後本堂が再建されたが大正3年再び焼失、その後は本堂跡に仮の田楽堂を設けて奉納を続けてきました。昭和49年本堂が新築されたので、現在ではその前庭の田楽堂で1月3日に奉納されています。

新城マラソン(しんしろまらそん)

日時:毎年1月

場所:新城総合公園周辺

種目は男女ともに10km、5km、3kmの競技があり、ジョギングでの参加も可能。

飲食店のブースやアトラクションもあり、マラソン以外でも楽しめます。

2010年の参加者は、2000人以上。新城市の豊かな自然のなかで、気持ちよい汗を流しませんか?

湯谷温泉花まつり(ゆやおんせんはなまつり)

日時:毎年2月(期間中の毎週土曜)

場所:湯谷温泉大駐車場

奥三河の奇祭「花祭り」のダイジェスト版と郷土芸能「長篠陣太鼓」の上演、二本立てです。

花祭りは「テーホヘ」のかけ声と雄壮な鬼の舞が有名で、重要無形民俗文化財にも指定されています。

期間中は甘酒が飲み放題。

黒沢田楽(くろさわでんがく)(現在中止しています)

日時:毎年2月第一日曜

場所:阿弥陀堂

鳳来寺田楽・田峯田楽と並び、三河の3田楽として知られていますが、伝承・現存されていることすら奇跡だといわれているのがこの黒沢田楽です。毎年2月の第1日曜日、黒沢地区の阿弥陀堂で奉じられます。国の重要無形民俗文化財に指定されており、現在はわずか7戸の集落がこれを伝承しています。村の繁栄と平和、悪霊鎮護、五穀豊穣を祈り、38の舞を奉じます。

OSJ新城トレイルレース(おーえすじぇいしんしろとれいるれーす)

日時:毎年3月

場所:愛知県民の森

問合せ:OSJ新城トレイルレース大会事務局 (パワースポーツ内)

TEL:0467-84-8639 FAX:0467-84-8640 Eメール:info@powersports.co.jp

11kmコース・32kmコースのレースが2日間に渡って開催されます。愛知県民の森・宇連山・棚山高原を駆け抜けます。

川売梅花まつり(かおればいかまつり)

日時:毎年3月

場所:新城市川売地区

川売は7種類の梅が約1500本あります。映画「折り梅」の舞台にもなった場所であり、「にほんの里山100選」に選ばれた場所でもあります。梅花まつり期間中は「梅花まつり売店」も営業しています。五平餅、味噌おでんなどがあり、梅漬けや梅ジャム、梅ジェラート、など梅製品も販売しています。

花の見頃は3月中旬頃ですが、天候により前後します。

新城さくらまつり(しんしろさくらまつり)

日時:毎年3月下旬〜4月上旬

場所:桜淵公園

桜淵公園は新城城主菅沼定実が植樹したのが始まりと言われる由緒ある桜の名所です。

江戸時代から続く、美しい桜淵公園の満開の桜を、自然豊かな環境に浸りながらゆったりと楽しんでいただけます。桜淵公園の名のとおりエメラルドグリーンの「淵」、と両岸に咲き乱れる淡いピンクの桜のコントラストはなんともいえない癒しの景観を生み出しています。

恒例のさくらまつりは毎年3月中旬から、長くて4月中旬頃にかけて開催されています。

期間中はキッチンカーや飲食店が出店する物産展も開催しており、毎年多くの方に好評を得ています。

詳細情報はこちらをクリックしてください。

しかうち行事 (しかうちぎょうじ)

日時:毎年4月下旬

場所:新城市能登瀬字壱輪・諏訪神社境内

シイの枝葉で作った鹿を射って、豊作を願う神事です。大同年間(806~810年)に信州諏訪大社からの諏訪大明神を勧請して、この地に産土神として遷し祭ったのが能登瀬諏訪神社の始まりとされています。

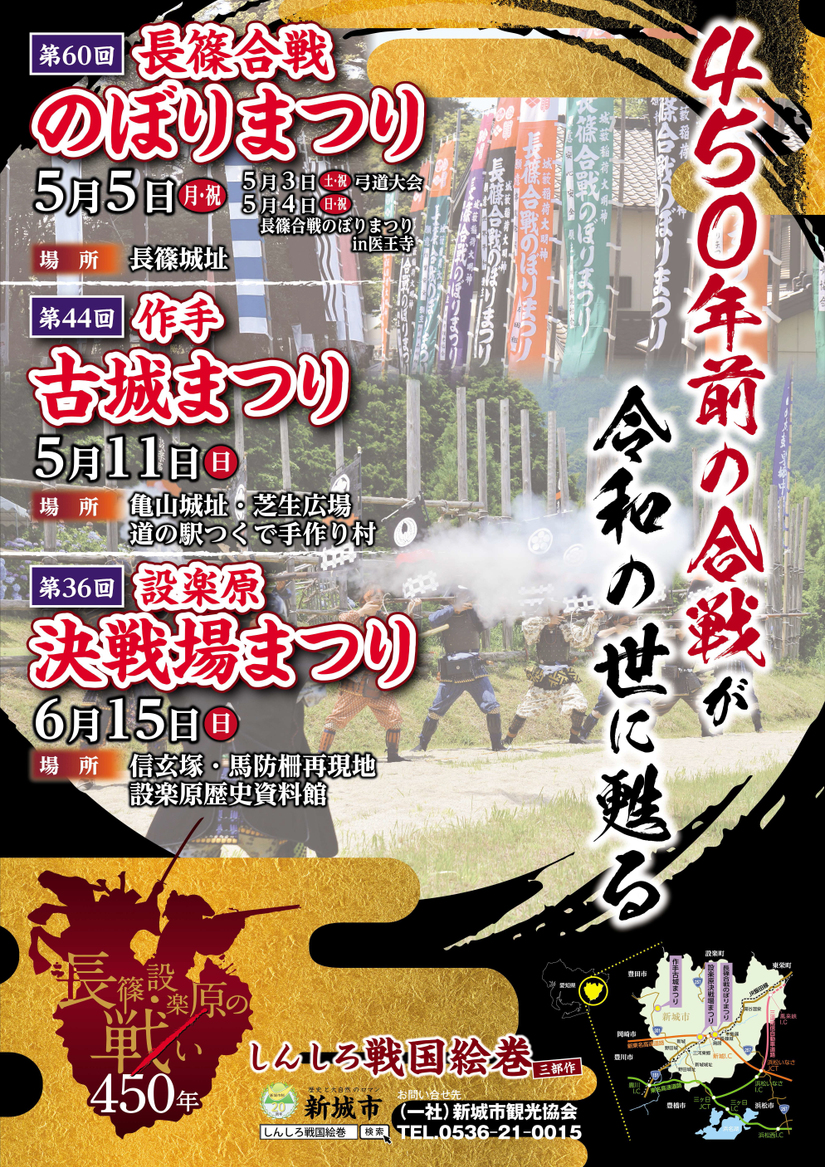

長篠合戦のぼりまつり(ながしのかっせんのぼりまつり)

日時:毎年5月5日

場所:長篠城址

主催:新城市・長篠合戦のぼりまつり奉賛会

長篠の戦いで倒れた両軍の将士の霊を慰めるために、関係将士の紋入りのぼり数千本を献植して行うまつりです。毎年5月5日に開催されます。鎧・兜に身を固めた砲術隊による火縄銃演武、勇壮な長篠陣太鼓、一般の方が将士の姿に扮し列をなして歩く合戦行列等が行われます。

作手古城まつり(つくでこじょうまつり)

日時:毎年5月上旬の日曜日

場所:亀山城趾

主催:作手古城まつり実行委員会

5月中旬に亀山城跡付近で開かれるおまつり。

長篠・設楽原鉄砲隊による火縄銃の実演が行われるのをはじめ、句会、歌会、野外劇など風雅を楽しむお祭りです。

設楽原決戦場まつり(したらがはらけっせんじょうまつり)

日時:毎年6月上旬(日曜)

場所:設楽原・信玄塚

主催:設楽原をまもる会

1575(天正3)年、日本三大決戦の一つとされる「長篠・設楽原の戦い」が繰り広げられた場所を舞台に、鉄砲隊の演武や地元小学生・中学生による武者行列・馬防柵を使った戦いの再現演武などが行われます。

日本で初めて鉄砲が大量に使われたと伝えられる当時の戦いの様子が再現されます。

富岡中部祇園祭礼(とみおかちゅうぶぎおんさいれい)

日時:毎年7月第2土曜・日曜

場所:富岡天王社

主催:富岡中部祇園祭礼保存会

阿寺の七滝まつり(あてらのななたきまつり)

令和4年度から、地域の方達で神事のみ行われます。

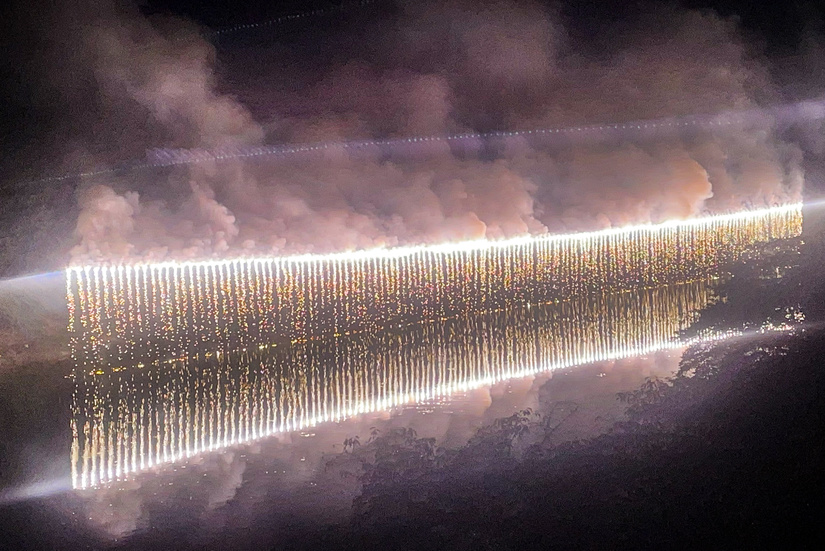

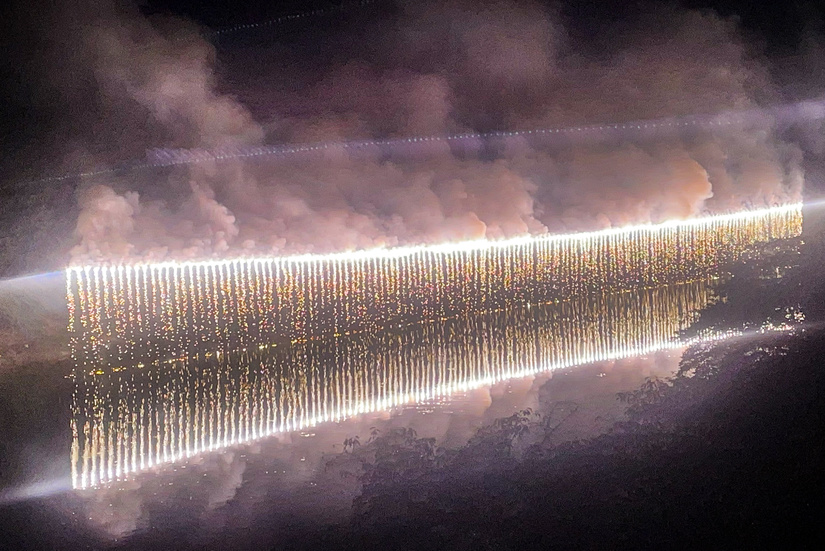

新城納涼花火大会(しんしろのうりょうはなびたいかい)

日時:毎年8月13日

場所:桜淵公園

主催:新城市・(一社)新城市観光協会

新城市の夏の風物詩のひとつ、新城納涼花火大会は、毎年8月13日の夜、市内を流れる清流豊川の桜淵を舞台に開催されます。

打ち上げられる花火の数は約2,000発。山と山に挟まれた地形のため花火の炸裂音が共鳴し他では聞くことのできない迫力ある音を楽しむことができます。

また、豊川をまたいで張られた150メートルのワイヤーから流れ落ちる銀滝が水面に映る様子は、息をのむ美しさで花火大会のみどころのひとつとなっています。

詳細情報はこちらをクリックしてください。

大海の放下 (おおみのほうか)

日時:毎年8月14日・15日

場所:大海泉昌寺

主催:大海放下保存会

8月14日、15日の夜、背中に高さ2.1mの大団扇を背負い、腹には直径50cmの太鼓を抱えて初盆の家々を周り、庭先で鉦と太鼓の静かなリズムに合わせて舞う盆行事です。

指定無形文化財

一色の放下(いっしきのほうか)

日時:8月14日

場所:洞泉寺

主催:一色区

名号の放下 (みょうごうのほうか)

日時:8月14日

場所:石雲寺

主催:名号区

布里の放下 (ふりのほうか)

日時:8月14・15日

場所:御堂橋・普賢院

主催:布里区

塩瀬の放下 (しおぜのほうか)

日時:8月15日

場所:高月寺

主催:塩瀬区

火おんどり (ひおんどり)

日時:毎年8月15日

場所:信玄塚

主催:竹広区

長篠の戦いの1万を越える戦死者の供養は今の世まで大切に受け継がれており、毎年8月15日の夜に行う盆行事「火おんどり」は、厳な火種の行列に始まり3メートルもの大松明を振りかざす勇壮なフィナーレで最高潮の時を迎えます。

鍋づる万灯 (なべづるまんどう)

日時:毎年8月15日

場所:万灯山(市川)

主催:市川区

お盆の15日の夜、大きな松明を山の斜面に立てて一斉に点火する、精霊の送り火の行事です。

燃える松明の光が鍋弦のような形をしていることから「なべづる」万灯と呼ばれています。

乗本万灯 (のりもとまんどう)

日時:毎年8月15日

場所:万灯山(乗本)

主催:乗本万灯保存会・本久区

毎年8月15日の盆の夜精霊送りと悪霊鎮送の意味をこめて行われ、市内竹広地区の火おんどりと並び火を使う盆行事です。 万灯は5、6メートルの縄の先につけられ(麦わらで作製)さらしを巻き足にはわらじを 履いた勇壮な若者が力強く頭上で振り回します。

新城薪能 (しんしろたきぎのう)

日時:毎年8月中旬

場所:新城文化会館

主催:新城市・新城市教育委員会

主管:新城市文化事業運営委員会・新城薪能実行委員会

町衆(新城能楽社・新城狂言同好会・東三喜多会)によって受け継がれてきた、伝統芸能“能”です。

現在、全国で薪能は開催されていますが、町衆だけによる演能は大変珍しいといわれています。

夏の夜の幻想的な伝統芸能をお楽しみください。

日時:毎年10月 体育の日直前の金土日

場所:富永神社

主催:富永神社

3日間に渡って繰り広げられる富永神社の祭りでは、江戸時代から伝わる町衆による能、神輿渡御、山車、女みこし、手筒花火奉納などの賑わいで街中が昼も夜も祭り一色の雰囲気となります。

八幡神社祭礼 (はちまんじんじゃさいれい)

日時:毎年10月中旬

場所:八幡神社・新城中学校校庭

主催:立物花火保存会

石座神社笹踊り (いわくらじんじゃささおどり)

日時:毎年10月中旬

場所:石座神社

主催:大宮区

名越神楽 (なこえかぐら)

日時:毎年10月中旬

場所:名越地区

主催:名越地区保存会

獅子頭をかぶり、口に筆を加えて大きな頭を振りながら文字を書く舞。

明治の初め、名越に古い獅子頭を発見したことから、獅子舞神楽を復活させようと地元の人々が立ちあがり、演者の工夫により今日の形が完成したといわれています。

鳳来寺山もみじまつり (ほうらいじさんもみじまつり)

日時:11月中旬

場所:鳳来寺山

新城市を代表する観光名所である鳳来寺山は、四季を通じて美しい景色が広がります。

なかでも、紅葉の季節の11月には鳳来寺山一帯でさまざまなイベントが行われ、23日には鳳来寺・東照宮の秋季大祭とともに、かさすぎ駐車場を中心に出店や太鼓演奏などがあります。

新城歌舞伎 (しんしろかぶき)

日時:毎年11月中旬

場所:新城文化会館

主催:新城市・新城市教育委員会

主管:新城市文化事業運営委員会・新城歌舞伎実行委員会

江戸時代後期から伝承され、現在は市内で8つのグループが演じ続けています。

毎年11月、新城文化会館にグループが一同に会し、「新城歌舞伎」として公演します。

傘杉注連縄奉納 (かさすぎしめなわほうのう)

日時:毎年12月29日

場所:旧門谷小学校~鳳来寺山 傘杉

主催:門谷区

新日本名木百選に選ばれている鳳来寺山傘杉の注連縄(しめなわ)張替えです。

長さ7.5m、直径12cmの注連縄を傘杉の幹に張ります。

第二次世界大戦後から続いています。

| 行事名 | 例年の開催日 | 開催時間 (予定) |

場所 |

| 能登瀬のしかうち行事 | 4月第3土・日 | 10:00 | 能登瀬字壱輪・諏訪神社境内 |

| 富岡中部祇園祭礼 | 7月上旬 | 富岡地区 | |

| 一鍬田天王まつり | 8月上旬 | 19:30 | 一鍬田 海倉淵 |

| 身平橋はねこみ | 8月13日 | 18:00 | 身平 海源寺 |

| 方瀬・真菰はねこみ | 8月14日 | 16:30 | 連合 真菰集会所 |

| 大海の放下 | 8月14・15日 | 16:00 | 泉昌寺 |

| 一色の放下 | 8月14日 | 18:30 | 洞泉寺 |

| 名号の放下 | 8月14日 | 20:00 | 石雲寺 |

| 布里の放下 | 8月15日 | 18:00 | 普賢院 |

| 塩瀬の放下 | 8月15日 | 19:00 | 高月寺 |

| 信玄原の火おんどり | 8月15日 | 21:00 | 竹広 信玄塚 |

| 乗本万灯 | 8月15日 | 19:30 | 乗本 万灯山(大日堂出発) |

| 鍋づる万灯 | 8月15日 | 日没頃 | 市川 万灯山 |

| 富永神社例大祭 | 10月第2週金~日 | 日ごと異なる | 富永神社 |

| 石座神社祭礼(笹踊り) | 10月中旬 | 12日14:00~15:00 13日10:00~11:00 |

大宮 石座神社 |

| 八幡神社祭礼(立物花火) | 10月第3土・日 | 19:30~19:45立物花火 | 平井 八幡神社・新城中学校 |

| 名越神楽(葛の葉) | 10月第3土・日 | 20:00葛の葉 | 名越 公民館 |

| 小畑のおためし | 旧11月の初申に近い日曜日 | 5:30~(唐土神社出発) 日の出少し前 |

新城市小畑字大入(延命寺付近 本殿に向かって右側の小路から山内に入る) |

| 鳳来寺山 傘杉注連縄奉納 | 12月29日 | 10:00 門谷小学校出発 | 旧門谷小学校~傘杉 |

| 鳳来寺田楽 | 1月3日 | 10:00頃 | 鳳来寺 田楽堂 |

| 黒澤田楽 | 2月第1日曜 | 11:00頃 | 黒沢地区 阿弥陀堂 |

| 臼子歌舞伎 | 3月下旬 | 杉山 竹生神社 |